「データの見方」カテゴリでは、「偏差値」「平均点」「標準偏差」「正答率」など中学受験で出てくるデータのうち、親御さんが最低限知っておいたほうがいい数値の定義、見るときのポイントを簡単に説明してまいります。

ねぇねぇお母さん、今日学校で「偏差値70取ったぜ~」と騒いでいる男子がいたんだけど、偏差値ってなに?

(ギクッ?!)

(偏差値って高いほうが良いのは分かるけど、実はいまいち分かってないのよね~・・さあ~て、どう答えたらいいものかしら。教えて、誰かぁぁぁぁ!!!!)

本日の記事は、同じく「ギクッ?!」となったあなたにオススメです!「偏差値とは何か」を一緒に学んでいきましょう♪

偏差値とは?

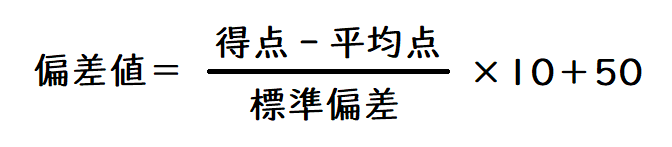

偏差値をWikipediaで調べてみると「偏差値とは、ある数値がサンプルの中でどれくらいの位置にいるかを表した無次元数。平均値が50、標準偏差が10となるように標本変数を規格化したものである。」と記載されています。

何ですか、これ?ちょっとややこしいですよね。

「無次元数・・標準偏差・・・?」とそっとページを閉じた方も多いと思います。だが大丈夫!

中学受験生の親として、理解しておくべきは2つのみ。

・全体の中でどの位置にいるかを知る数値

・平均点は偏差値50

これだけでOK!楽勝ですね。ただ、Wikipediaには「偏差値は平均値が50、標準偏差が10となるようにホニャララ~」と記載されているので、平均値(平均点)、標準偏差も併せて理解しておきましょう。

プロ家庭教師K

プロ家庭教師KこれだけでOK!楽勝ですね。

ただ、Wikipediaには「偏差値は平均値が50、標準偏差が10となるようにホニャララ~」と記載されています。

平均値(平均点)、標準偏差も併せて理解しておきましょう!

平均点とは?

「平均点」はお子さん、親御さん共に理解されている方も多いかと思います。平均は、平均睡眠時間、平均残業時間、平均給与など日常においても、様々な場面で使われている代表値の1つですね。

・受験者全員の点数を足して、受験者の人数で割って得られた点数

例えば、クラスの仲良し4人組があるテストを受けて、得点が80点、72点、67点、89点だった場合。平均点は、(80+72+67+89)÷4=77点になります。

標準偏差とは?

次に「標準偏差」について確認していきます。こちらもまずはWikipediaで検索してみましょうか。

「標準偏差は、日本工業規格では、分散の正の平方根と定義している。データや確率変数の散らばり具合(ばらつき)を表す数値のひとつ。物理学、経済学、社会学などでも使う。」

プロ家庭教師K

プロ家庭教師Kはい、ややこしさレベル、上がってます!ややこしや~ややこしや~。

まずは以下3つだけ理解しましょう♪

・点数のばらつきを表す数値

・標準偏差が大きいと、点数のばらつきが大きい

・標準偏差分の点数を取ると、偏差値は10アップ

3つ目の「標準偏差分の点数を取ると、偏差値10アップ」について、補足しておきます。

【例題】

自分のクラスのみで受けたテストで、自分の得点は70点。クラスの平均点は60点、標準偏差は10だった場合、偏差値はいくつになるでしょうか。

平均点を取ると偏差値が50でしたよね。今回のクラスの平均点は60点ですので、60点の人が偏差値50となります。標準偏差分の点数を取ると、偏差値は10アップするので、平均点の60点+10点である70点は偏差値60。仮に70点からさらに10点高い80点を取れば偏差値は70となります。

- (70-60)÷10×10+50=偏差値60

- (80-60)÷10×10+50=偏差値70

上記の式を言葉に変換してみると、(自分の得点-平均点)÷標準偏差×10+50=自分の偏差値になります。ちなみに、塾のテストで標準偏差が載っていない場合は、(自分の偏差値-50)÷(自分の得点-平均点)で、1点取れば偏差値がどの位上がるのかを算出可能です。

※自分の得点が平均点未満の場合は、(50-自分の偏差値)÷(平均点-自分の得点)

偏差値の効果的な使用例

プロ家庭教師K

プロ家庭教師K偏差値や平均点、標準偏差は理解できたでしょうか?

はい!

さも前から知っていたかのように、娘に説明する準備は出来ています!眠っていた女優魂を発揮しますよ。

ちなみに、「(自分の偏差値-50)÷(自分の得点-平均点)で、1点取れば偏差値がどの位上がるのかを算出可能」と書いてありましたが、具体的にどのような場面で使うのでしょうか?

プロ家庭教師K

プロ家庭教師K女優魂は知らんけど、良い質問ですね。

例えば、大問1の計算問題で計算ミスをしていたときに「この計算問題が取れていたら5点アップするから、計算ミスをしなければ偏差値が1.8上がったね!」など具体的な声掛けをすることで、偏差値を通して、1点の重みを理解させるのに効果的です。

その他にも、今回の自分の偏差値が、目標の偏差値と比べて、どの程度乖離しており、そのギャップを埋めるためにはどの問題を正答しておくべきだったのか等の検討も可能です。

1点の重みですか・・。

私は最近お腹まわりの1kgの重みを実感していますよ。とほほ。

プロ家庭教師K

プロ家庭教師K・・・。

今回は「偏差値」「平均点」「標準偏差」など親御さんが最低限知っておくべき数値のポイントをまとめました!

標準偏差の求め方は特に難しくありませんが、中学受験においては具体的な求め方までは知らなくても問題なし。検索サイトで「標準偏差 求め方」と検索していただければたくさん載っておりますので、気になる方はお試しあれ。