プロ家庭教師K

プロ家庭教師Kさて、前々回は「偏差値、平均点、標準偏差の定義」といった中学受験生の親として押さえておくべき偏差値の基本事項、前回は「得点・平均点が同じでも標準偏差次第で偏差値は変わる」という偏差値を見る時の注意点をご紹介しました。

今回はそれ以外に偏差値を見る時の注意点を2つ取り上げます。

前々回までの記事は以下となりますので、ご興味ある方はお読みください。

偏差値は集団によって変わる?

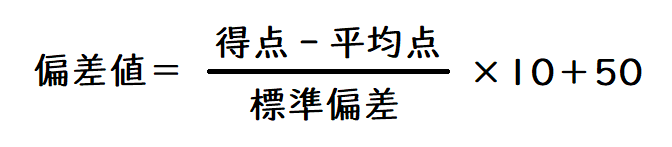

前回は分母である標準偏差が変化することによって、偏差値も変わってくるので注意という内容でした。今回は分母ではなく、分子に着目していきます。分母が変わったら偏差値が変わるのだから、分子が変わっても偏差値が変わると考えるのは容易ですよね。

分子の「得点-平均点」は平均点が高くなるほど低くなるため、偏差値は高くなりづらくなります。平均点は受験する集団に影響されるので、偏差値も集団のレベルによって変化することとなります。

同じ学校でも塾ごとに偏差値が異なっているのはご存知でしょうか?例えば、開成中学であれば、2019年10月現在、SAPIXの偏差値表では67、四谷大塚の偏差値表では71、日能研の偏差値表では71となり、偏差値は異なっています。SAPIXの偏差値が低く出ているのは、塾生全体で比べるとSAPIX生の平均値が高いためとなります。同じ学校なのにSAPIXと日能研での偏差値が10異なる学校なんかもあります。

K

K平均偏差値は時に危険?

受験した模試の偏差値をExcel等で管理し、平均偏差値を毎回計算していらっしゃる親御さんもいらっしゃるかと存じます。成績の管理方法としては特に問題ないですが、偏差値を平均して見る際には注意点もあります。注意点はしっかりと押さえ、各種データの見方を理解しておきましょう。

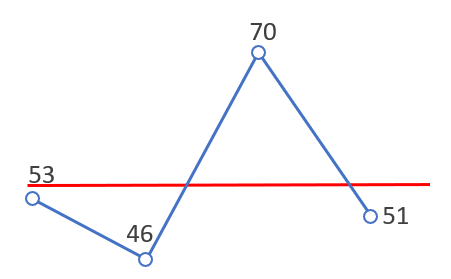

ムラのあるA君

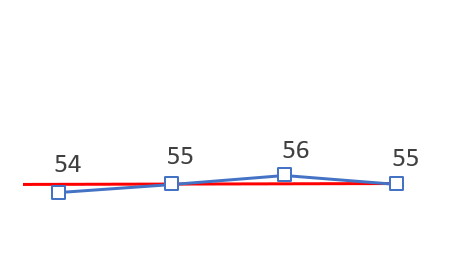

安定感抜群のB君

A君は偏差値46~70と不安定で、B君は55前後で安定して推移しています。偏差値70がある分、A君の方がよく見えるでしょうか?でも計算してみるとどちらも平均偏差値は55なんです。偏差値が不安定なA君は3回目の試験の偏差値70を除くと、平均偏差値は(53+46+51)÷3=50となり、何と平均偏差値が55から50まで5も下がってしまいます。

平均は全てのデータから算出する値で、集団の特徴を知るのに便利な値です。ただし、今回の例のように、極端な数値、いわゆる「はずれ値」の影響を受けることが短所となります。また、回数が少ないほどはずれ値が与える影響が大きいことも押さえておきましょう。

入試は一発勝負。過去数回の模試の平均偏差値をそのままに判断し、受験スケジュールを組むことは時に危険なことがあると言えます。明らかなはずれ値がある場合は、まず原因を究明しましょう。

K

K